2013年から始まったテレビアニメ『進撃の巨人』の放送がついに終了した。

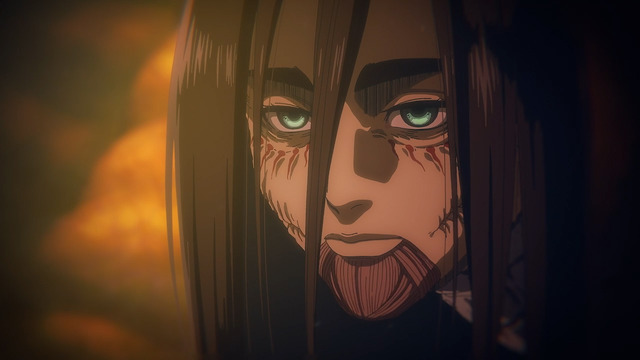

本作の物語は、重厚かつ複雑に入り組み敵と味方が入れ替わっていく。その真骨頂ともいうべきか、最後に人類の敵として立ちはだかったのは、主人公のエレン・イェーガーだった。

主人公が最後の敵だったいうこの展開は、単に奇をてらったものではなかった。確かにこうならざるを得ない必然性を感じさせたのが、『進撃の巨人』という作品の凄味だ。

果たして、『進撃の巨人』は何を描いたのか。筆者は、「人が争いを止められないメカニズム」が描かれていたと思う。そして、それを描くためにもエレンは最後に敵となることが必然だった。なぜなら、人間はひとつにまとまるためには、共通の敵が必要だからだ。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会■敵味方の“視点”が入れ替わる物語

『進撃の巨人』は、視点を変えれば敵と味方が入れ替わり、絶対正義も絶対悪もないことを示す。アニメのキービジュアルの変化がそれを端的に象徴している。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会

テレビアニメ第一期のキービジュアルは、超大型巨人を見上げるエレンの背中が描かれた。これに対して、The Final Seasonでは、エレンの巨人状態である進撃の巨人を見上げるライナーの背中が描かれている。立場が完全に入れ替わっているのだ。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

このThe Final Seasonで、エレンがライナーたちの国であるマーレを急襲する直前、「やっぱり俺はお前と同じだ」と告げる。そして、「仕方なかったってやつだ」とも。

ライナーたちはエレンたちの住むパラディ島の人々をたくさん殺した。それは、マーレという国で差別される存在であるライナーたちにとって「仕方ない」選択だった。そして、エレンもまた、仲間を守る選択のために「仕方なく」マーレの罪のない人々を虐殺することになった。

『進撃の巨人』は、このように物語の視点を入れ替えることで、善と悪はそれぞれの立場から見た相対的なものでしかないことを浮かび上がらせる。エレンたちは、家族や仲間を守るために戦う。ライナーたちも同様に家族や仲間を守るために戦っている。お互いに戦わねばならない理由があるだけなのだ。

「全ての戦争は防衛戦争である」という有名な言葉がある。はたから見れば侵略戦争であっても、表向きには防衛が口実となる。ライナーたちがパラディ島に攻め込んだのもエレンたちからすれば侵略だが、あれはパラディ島の「始祖の巨人」の力をマーレの防衛に活かすための軍事作戦だった。

エレンの行動も、結局は仲間の命を守るためだった。守るために仕方なく戦う、人類の歴史はそれの連続であるということを、視点を入れ替えることで説得力を持って描いているのが『進撃の巨人』なのだ。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会■共通の敵が人々をひとつにまとめる?

物語の終盤、エレンはパラディ島の壁に隠された巨人の力を開放し「地ならし」を発動、人類全体の虐殺を始めてしまう。この事態となってようやく、アルミンらパラディ島の勢力とマーレのライナーたちは手を組むことになる。

共通の敵が登場したとき、かつて争っていた者同士が手を組む展開は、とても心が燃えるものだ。しかし、立ち止まって考えないといけないのは、どうして共通の敵が現れる前に手を組んで平和的に物事を解決できないのかだ。

人間には確かにそういう側面がある。国家の誕生も「共通の敵」から自分たちを守るためということがしばしばあるのだ。イギリスが国家として形成されていったのは、デーン人などの外敵からの侵略に対抗するためという側面があるし、フランスにひとつの国家としての意識が生まれ出したのは、イギリスとの百年戦争が要因とも言われている。

日本の歴史を振り返ってみても、藩ごとに分かれていた帰属意識は、幕末の黒船来航で外敵の存在を意識してからひとつにまとまろうという気運が高まった結果、明治維新につながったとも言えるだろう。共通の敵がいると、人々は団結するもので、それがさまざまな国家の基盤になっている。だからこそ、軍事力による防衛機能は、国家にとって重要な機能に位置付けられるのだ。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

エレンという共通の敵を前に、団結して絆が生まれたのはアルミンたちだけではなかった。マーレの一般兵たちと差別される対象だったエルディア人たちが土壇場で殺し合いを回避し、手を取り合う様が最終話で描かれた。ああした団結も共通の脅威があればこそだろう。

しかし、共通の敵がなければ人はまとまることができないなら、やはり世界から争いは無くならないのではないか。ひとつにまとまらなければ平和にならない。しかし、ひとつにまとまるためには敵が必要、敵がいれば争いは起きてしまう。

これの無限ループが人類史なのだと『進撃の巨人』は描いたのではないだろうか。

最終話のエンドクレジットには、ミカサたちが死去した遠い未来、争い続ける人類の姿が描かれる。エレンは人類の8割を踏みつぶしたというが、それだけの悲劇を経験しても人間から争いを取り除くことはできなかった。

とても正直なエンディングだ。そんな人類史の皮肉をエレンはこの上なく体現している。主人公が敵になるという展開が強烈な説得力を持っているのは、この作品にはそのような人類の持つ理不尽さが描かれているからだ。

そして、そんな理不尽にもかかわらず、生きるに値するものがこの世界にはあると伝えているから『進撃の巨人』は傑作なのだ。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会