岸田派閥が国民を裏切る「最悪の行動」をとったとして、政治界に衝撃が走っています。自民党の総裁選を前に、旧岸田派が再び利権政治に走り、国民に新たな選択肢を示すべき場面で、政策論争ではなく派閥の都合を優先しているとの指摘が相次いでいます。特に、小泉新次郎氏を担ぎ出す動きが注目されており、これは岸田文雄首相の影響が色濃く反映されているとされています。 岸田派の行動は、過去の総裁選と同様に、表向きは若いリーダーをアピールする形をとりながらも、実際には高市早苗氏を総裁の座から遠ざけるための策略であるとの見方が強まっています。岸田首相自身が市長時代に支持を失った経緯があるにも関わらず、派閥を操り、自身に都合の良い人材を前面に押し出す姿勢が、国民の信頼を失わせる要因となっています。 さらに、岸田派が選んでいるのは国民の代表ではなく、派閥の利益を優先した「駒」に過ぎないとの批判が強まっています。小泉氏は、レジ袋の有料化や米不足への対応などで多くの有権者からの信頼を得ていないため、彼を担ぎ上げることは政策能力よりも利用しやすさを重視している証拠とされています。このような状況では、派閥間の団合によって結果が決まる茶番が再び繰り返される危険性が高まっています。 自民党は国民離れが進む中で、今回の岸田派の動きはその最悪のシナリオを現実に近づけるものとされています。総裁選が国民にとって意味あるものになるかどうかは、岸田派を含む派閥の姿勢次第であり、人気や顔ぶれではなく、国益を守る政策と実行力で競うべきだとの声が上がっています。 岸田派の行動に対する国民の失望感は高まり、次回の選挙では自民党に対する厳しい結果が予想されるとの見方が広がっています。派閥政治が続く限り、国民の信頼を回復することは難しいとされ、岸田派の狙いが明らかになるにつれ、国民の反発は一層強まることでしょう。自民党が国民に寄り添う姿勢を示さなければ、次の選挙での敗北は避けられないと専門家は警鐘を鳴らしています。

声優界のビッグカップル、花澤香菜さんと小野賢章さんが離婚を発表しました。2025年9月14日、花澤さんは自身のInstagramで、また小野さんはXterで同日にそれぞれの声明を発表しました。二人は、離婚に至るまでの経緯を説明し、生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間が確保できず、すれ違いが続いた結果、離婚を決断したと述べました。 花澤さんは、応援してくださった皆様や関係者に向けて、心からのお詫びを述べ、今後もそれぞれの道を歩むことを約束しました。彼女は、これまでの支援に感謝し、今後も仕事に励む意向を示しています。 二人は2020年7月8日に結婚を公表しており、約5年の交際期間を経ての離婚となります。ファンの間では、声優界の理想的なカップルとして知られていたため、今回のニュースは衝撃をもって受け止められています。SNS上では、彼らの離婚に対する様々な反応が寄せられ、生活リズムの違いが原因であることに理解を示す声も多く見られました。 特に、花澤さんと小野さんはそれぞれ多忙な仕事を抱えており、舞台やアニメの活動が重なる中で、夫婦としての時間を持つことが難しかったと考えられます。ファンからは、二人の今後の活動に期待する声が上がっており、離婚後もお互いに仕事に専念する姿勢が評価されています。 離婚発表の際、二人は同時にSNSで情報を公開したことから、仲が悪くなったのではないかという憶測も飛び交っていますが、彼らの声明からは、互いを尊重し合う姿勢が伺えます。ファンとしては、今後も二人の活躍を見守り続けるしかありません。 このニュースは、声優界における私生活の注目度を再び高めることとなり、今後の展開に注目が集まっています。

東京都内で開催された「小池やめろデモ」において、東京都知事・小池百合子氏に関する衝撃的な事実が暴露され、参加者たちの間で大きな波紋を呼んでいる。このデモは、9月12日と13日に東京都長第1庁前で行われ、約2000人が参加した。参加者たちは、小池知事の辞任を求めるとともに、東京都とエジプト政府による外国人労働者の受け入れに関する問題を訴えた。 デモの中で特に注目を集めたのは、参加者の一人である女性が語った小池知事に関する告発だ。彼女は、自身の母親が入院している病院で、家族の確認なく投票が行われたと主張した。具体的には、彼女の母親の名義が不正に使用され、投票が行われたという。この発言は、デモ参加者からの大きな拍手を引き起こし、会場は緊迫した雰囲気に包まれた。 彼女の証言によれば、選挙のお知らせが自宅に届き、それを持参した際に病院で投票ができると告げられたが、実際には投票は既に終了していたという。彼女は、「どこに投票したのか教えてもらえなかった」と不満を漏らし、さらには「せめて家族に確認しろ」と訴えた。このような不正投票の問題は以前から報告されており、今後の調査が求められることになるだろう。 ネット上では、この暴露に対する反響が広がり、「不正していたのは明らかだ」といった声や、「これが犯罪でないなら何が犯罪なのか」といった厳しい意見が寄せられている。多くの人々が小池知事の辞任を求め、さらには検察による捜査を促す声も上がっている。 今回のデモは、単なる抗議行動にとどまらず、小池知事の政治的な闇を明るみに出す重要な一歩となった。今後、これらの問題がどのように展開していくのか、引き続き注視が必要である。小池知事は、今回の騒動について何らかの説明を求められることになるだろう。政治の透明性が問われる中、東京都民の声がどのように反映されていくのか、今後の動向に注目が集まっている。

Somehow, I’m at Rick Ross’s legendary 109-room home on the South Side of Atlanta for the annual Maybach Music Group pool party. Musicians, journalists, industry folks, and friends have showed up at the mansion…

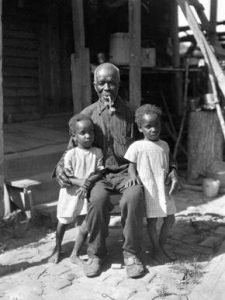

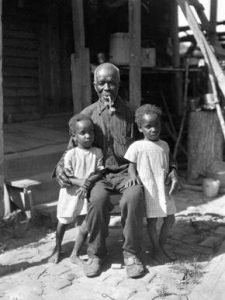

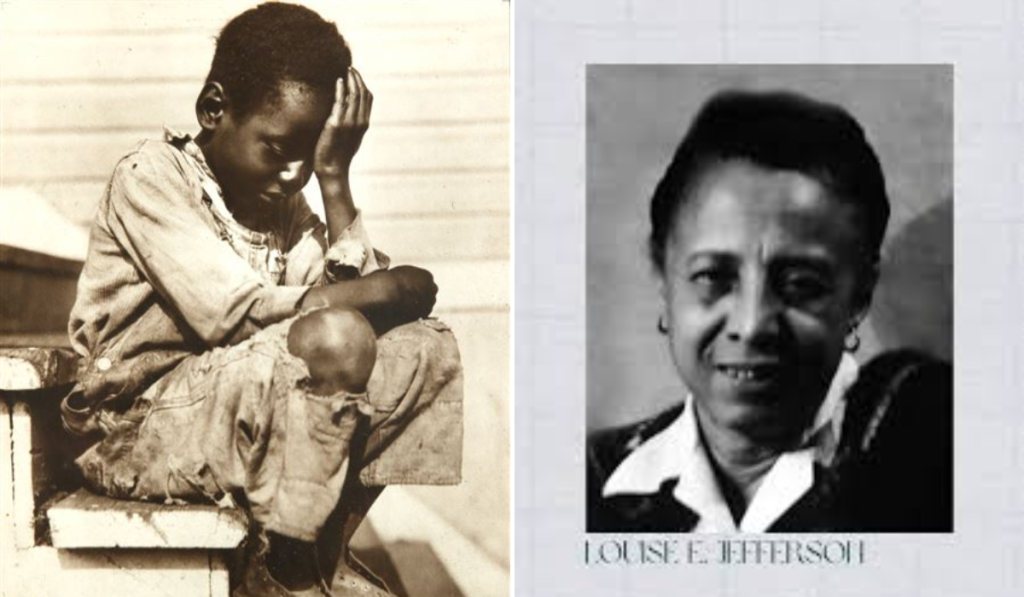

In 1860, aboard the illegal slave ship Clotilde, a young African man sat shackled, his terrified eyes staring out at the endless ocean. His name was Kazoola – later called Cudjoe Lewis in America.…

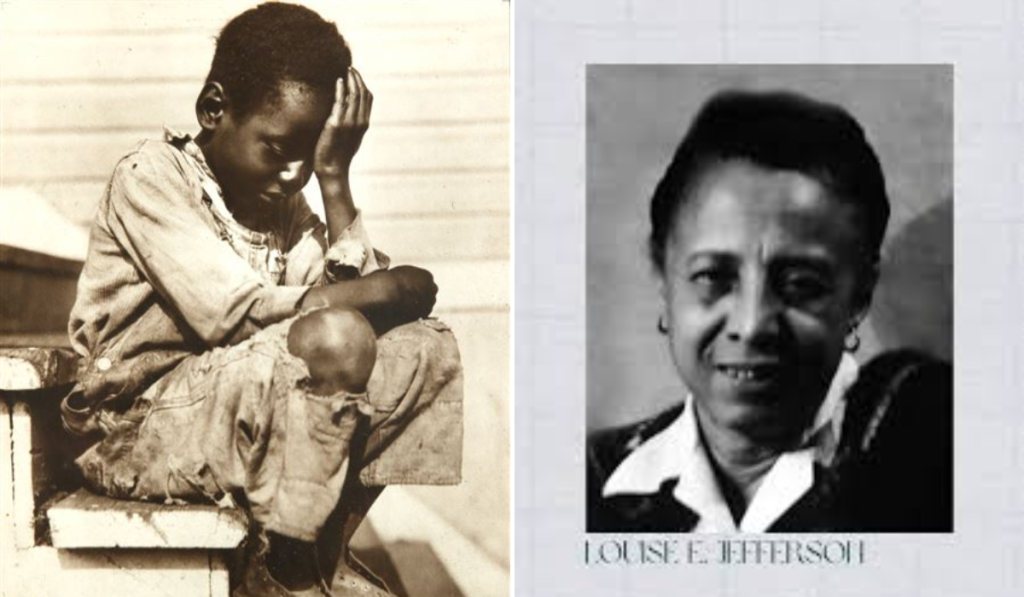

Some people write history not with grand speeches, but with quiet perseverance. Louise E. Jefferson was one of them. Born in 1908 in Washington, D.C., she grew up in a society where skin color…

photos surfaced online showing rap star Rick Ross casually posing while grabbing his girlfriend’s butt during a photoshoot. The moment instantly sparked heated debate, with public opinion split down the middle. Intimate or Over…

K-POPの人気が急速に低下しているとの報告が、最近の調査結果から明らかになった。特に、日本市場におけるK-POPの輸出は前年に比べて25%も減少しており、これは韓国のエンターテインメント業界にとって深刻な問題となっている。K-POPのグループが量産される中、その多くが特徴を失い、視聴者の関心を引くことができなくなっているという指摘もある。 最近の動画解説では、K-POPの人気が「人気偽装」によって支えられているとの見解が示された。特に、韓国政府がK-POPのプロモーションに多額の資金を投入していることが、実際の人気とは裏腹に見える現象を生んでいるとされている。これに対し、K-POPのファン層の中には、もはやその人気に疑問を持つ声も増えている。 また、日本のアイドルグループが再び注目を集めていることも、K-POPの衰退に拍車をかけている。最近では、日本のアイドルたちがSNSや短編動画での影響力を高め、K-POPに対抗する形での人気を獲得している。特に、フルーツジッパーなどの新しいグループは、短い動画での再生数を伸ばしており、ファンの間での話題となっている。 K-POPの業界内では、今後の展望に対する懸念が広がっている。多くの小規模グループが解散を余儀なくされる中、大手事務所の業績も悪化している。例えば、SMエンターテインメントの日本法人は連結利益が56%減少したと報告されており、これは業界全体の厳しい状況を反映している。 このような状況に対して、K-POPのファンや関係者からは、根本的な改革が必要との声が上がっている。特に、これまでの成功を模倣するだけではなく、独自性を持ったコンテンツの創出が求められている。K-POPが再び世界の音楽シーンで存在感を示すためには、革新的なアプローチが不可欠であるとの意見が多く見られる。 K-POPの人気が低迷する中、日本のアイドル文化が復活を遂げる可能性が高まっている。これにより、両国のアイドルシーンにおける競争が新たな局面を迎えることになるだろう。K-POPの未来は不透明であり、今後の動向が注目される。

【秋篠宮家の裏側に潜む影:職員たちの沈黙と圧力】 秋篠宮家の内部で、表向きの温かい家族像とは裏腹に、職員たちが精神的圧迫と恐怖に苛まれている実態が明らかになった。この状況は、皇室の理想像と現実との乖離を浮き彫りにし、多くの職員が心の限界に達し、次々に辞職する事態を引き起こしている。 最近の報告によれば、秋篠宮家の晩餐会では、参加者たちが異様な緊張感に包まれ、声を震わせながら料理を運ぶ姿が目撃されたという。ある職員は、晩餐会の雰囲気が「まるで壊れやすいガラスの中にいるようだった」と証言しており、笑い声も自然な会話もない静寂が支配していた。このような状況は、外部からは温かい家庭として映る秋篠宮家のイメージとは大きく異なる。 また、内部では職員が次々と辞職する現象が続いており、その背景には秋篠宮家の教育方針や精神的圧力が影響しているとされる。特に、秋篠宮妃の圧倒的な存在感が職員たちに強いプレッシャーを与え、精神的な消耗を引き起こしていることが指摘されている。ある職員は、上司からの厳しい指摘により心を病み、最終的には辞職を余儀なくされた。 さらに、ある晩餐会では、参加者が見知らぬ女性とすれ違った際に異様な威圧感を感じ、周囲の空気が凍りつくような体験をしたという。この出来事は、職員たちの間で「言ってはいけない空気」が支配していることを象徴している。内部での沈黙は、単なる言論統制ではなく、職員たちの心に深い恐怖を植えつけている。 秋篠宮家の職場環境は、もはや正常な組織運営の枠を超えているとされ、職員たちは「静かな戦場」と表現する。彼らは常に次のミスを恐れ、精神的に追い詰められながら日々を過ごしている。このような状況は、外部からは見えにくいが、内部では確実に人々の心が蝕まれている。 この問題は、秋篠宮家に限らず、現代社会全体に共通する課題である。多くの職場で目に見えない圧力が存在し、働く人々の心が少しずつ削られていく現実がある。職員たちの静かな叫びに光を当て、この問題に対する意識を高めることが求められている。私たちは、無視されがちな声に耳を傾け、働く人々の尊厳を守るために行動する必要がある。